Ba’da salat Jumat di Kampung Ketang Baru selalu punya suasana yang berbeda. Udara terasa lebih lapang, percakapan lebih jernih, dan silaturahmi seperti menemukan momentumnya. Di kediaman Haji Suardi Hamzah, siang itu bukan sekadar temu kangen biasa. Ia menjadi ruang temu gagasan—ruang di mana nostalgia, idealisme, dan masa depan bertaut dalam satu meja sederhana.

Tamu yang datang bukan orang sembarangan. Ia adalah putra Tobelo, tokoh yang kini dipercaya memegang mandat sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat: Sahrin Hamid. Sosok yang langkahnya tak lagi hanya milik daerah, tetapi telah menjadi bagian dari percakapan nasional. Kehadirannya di tengah tokoh-tokoh KAHMI Sulawesi Utara bukan dalam format seremoni, melainkan pertemuan yang hangat, cair, dan penuh cerita.

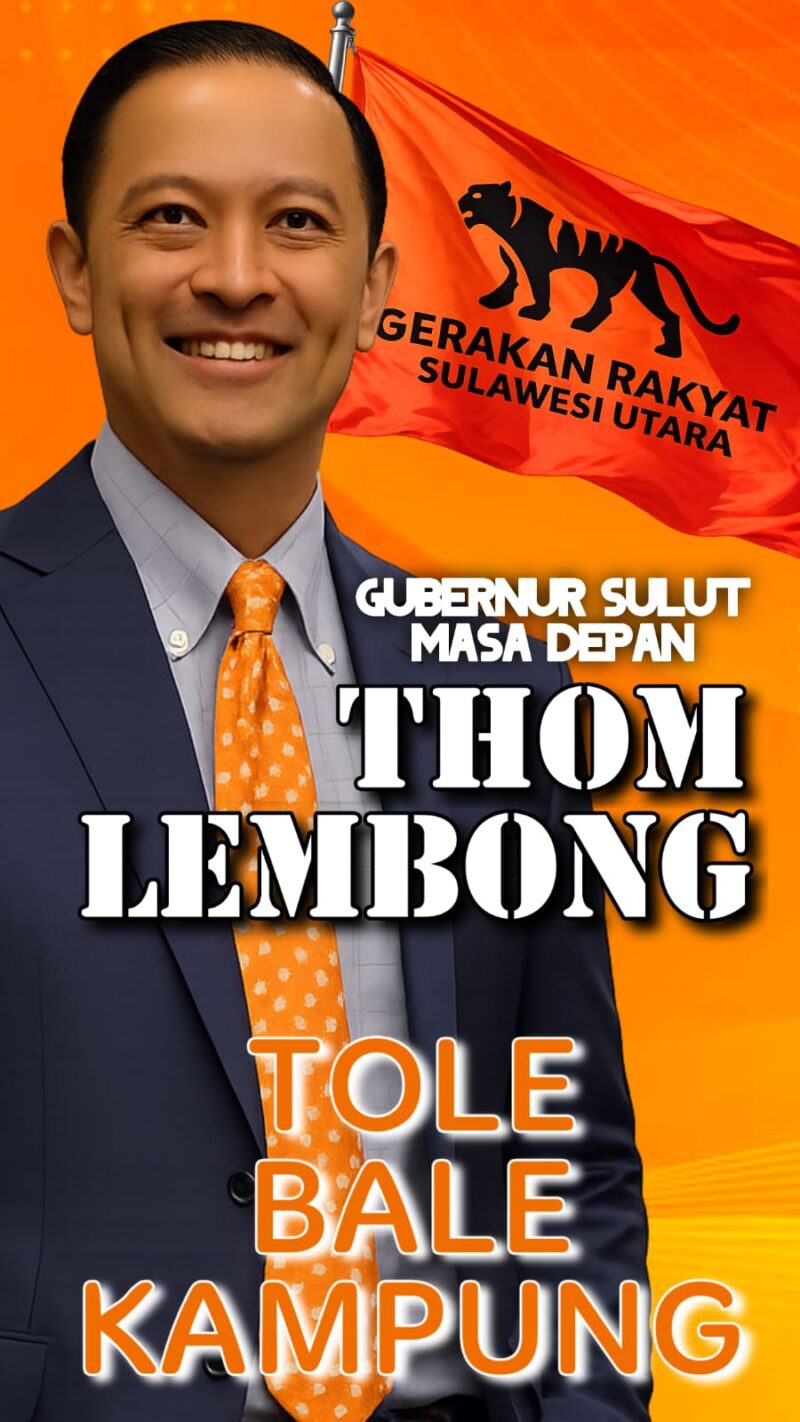

Sebagian besar diskusi diisi nostalgia tentang masa-masa ber-HMI—tentang diskusi hingga dini hari, tentang latihan kader, tentang mimbar bebas dan idealisme yang ditempa bukan untuk jabatan, tetapi untuk pengabdian. Tawa sesekali pecah, mengenang masa ketika mimpi terasa lebih besar dari fasilitas. Namun pertemuan itu mendadak riuh ketika satu celetukan terlontar tanpa skenario: bagaimana jika Sulawesi Utara ke depan didorong untuk menghadirkan kembali Thomas Lembong ke tanah Nyiur Melambai, untuk memimpin sebagai gubernur?

Tak ada aling-aling. Tak ada jeda panjang. Hampir serempak kepala-kepala mengangguk. Sebuah respons spontan, tetapi sarat makna. Bukan semata soal figur, melainkan tentang harapan menghadirkan kepemimpinan dengan perspektif nasional namun berakar pada kecintaan terhadap daerah. Kata kuncinya sederhana dan disepakati bersama: selama tujuannya untuk kebaikan dan kemajuan Bumi Nyiur Melambai, maka barisan relawan akan berdiri di garda terdepan.

Di sela diskusi yang menghangat, sajian ala pesta kebun tersaji di atas meja: ubi kayu, batata alias ubi jalar, sambal iloni yang pedas menggugah, nike atau ikan teri, perkedel milu, hingga sate tindarung. Hidangan itu bukan sekadar pengisi perut, melainkan simbol kedekatan pada akar. Bahwa politik, sebesar apa pun panggungnya, tetap harus berpijak pada tanah sendiri.

Menjelang sore, perbincangan ditutup oleh Sahrin Hamid dengan kalimat yang sederhana namun menggetarkan: “Ayo kita bikin bagus daerah ini. Ayo kita perbaiki Indonesia.”

Kalimat itu tidak melambung tinggi. Ia membumi. Ia seperti doa yang tidak hanya diucapkan, tetapi hendak dikerjakan.

Dan setelah itu, tanpa banyak seremoni, langkah dilanjutkan—mengejar kapal menuju Miangas. Dari pusat percakapan di kampung, menuju titik terluar republik. Sebuah simbol yang kuat: bahwa membangun Indonesia bukan dimulai dari pusat kekuasaan, melainkan dari kesediaan menyelami warga perbatasan, mendengar suara yang jauh, dan memastikan negara hadir hingga ke ujung utara.

Pertemuan di Kampung Ketang Baru itu mungkin sederhana dalam bentuk, tetapi besar dalam makna. Di sana, nostalgia melahirkan tekad. Di sana, obrolan ba’da Jumat menjelma komitmen kebangsaan. Dan dari sana pula, cita-cita tentang Sulawesi Utara dan Indonesia yang lebih baik kembali dinyalakan.

Jumat petang dari timur Indonesia. (Baso Affandi)

Info Detak.co | Sabtu, 07 Maret 2026

Info Detak.co | Sabtu, 07 Maret 2026